Das Schützenhaus

Das Schützenhaus

Die Privilegierte Schützengesellschaft Limbach wurde am Himmelfahrtstag 1835 gegründet. Sie richtete sich einen Schießstand mit einer hohen Stange für das „Vogelschießen" in der sog. Töpferlehde ein. Schon 1842 reichte die Anlage für die Bedürfnisse der Schützen nicht mehr aus und sie kauften eine an das Grundstück des Försterhäuschens angrenzende Fläche auf Oberfrohnaer Flur von rund 1,6 Hektar für 700 Taler.

Nach Vorgangerbauten eines Schießhauses mit Schankstube und Kegelschub wurde im Frühjahr 1870 mit dem Bau eines größeren, massiven Gebäudes mit Restaurant und Tanzsaal begonnen, zugleich auch mit dem Bau der Straße vor dem Haus. Der Baumeister Meinig aus Limbach wurde mit dem Bau des Schützenhauses beauftragt, Gottlieb Wolf mit dem Ausbau der Straße. Der alte Kegelschub wurde abgerissen und dafür eine neue, überdachte Kegelbahn entlang der Straßenseite gebaut und in deren Fortsetzung eine neue Schießhalle errichtet.

Vom 25. bis zum 31. Juli 1871 sollte das Schützenhaus eingeweiht werden, da aber gerade zu diesem Zeitpunkt der Deutsch-Französische Krieg (19.7.1870-10.5.1871) ausbrach, wurde die Einweihung verschoben und fand erst am 11.Juni 1871 statt. 1876 kaufte der Gastwirt Theodor Gentzsch das Schützenhaus, später u.a. Linus Schubert. 1882 wurde das Gebäude erweitert, ein weiterer Umbau 1900 war von einem Unglück begleitet durch Verschulden des Bauunternehmers stürzte nachts der Tanzsaal vollständig in sich zusammen. Glück im Unglück. Am nächsten Tag war ein Öffentliches Konzert in dem Saal angesetzt gewesen. Der Saal wurde dann noch größer wiederaufgebaut. Am 18. Dezember 1883 ersuchte der Baumeister Richard Ludewig den Limbacher Stadtrat, eine Straße bis zum Schützenhaus bauen zu wollen, der Anfang der Schützenstraße. 1887 meldet der Baumeister die Fertigstellung der Straße, die 1888 von der Stadt übernommen wird.

Als hinderlich wurde von Anfang an gesehen, dass der Schützenplatz sich auf Oberfrohnaer Flur befand, zum Beispiel kassierte Oberfrohna die Schank- und Vergnügungssteuer auf diesem Grundstock. Limbacher Bemühungen zur Eingemeindung blieben aber erfolglos. Das änderte sich erst 1931, als das Schützenhaus zur Versteigerung kam. Es ging unter der Bezeichnung „Volkshaus" in das Eigentum der KPD über. Das führte zu Reibereien und Zusammenstößen mit den Schützen, die sich nach einem anderen Grundstück für ihre Gesellschaft umsahen. 1931 wurden die Vorstandmitglieder (Hertling, Zschernitz, Götz) fündig. Sie fanden den ehemaligen Fußballplatz des Limbacher Klubs „Helias", der an die Gaststatte „Kreuzeiche" anschließt, geeignet. Ein Streifen der daneben liegenden städtischen Obstplantage sollte zur Schießanlage umgebaut werden. Mit dem 1. April 1931 wurde der Mittelfrohnaer Ortsteil Kreuzeiche nach Limbach eingemeindet. Damit zählte die Stadt Limbach nun 18.605 Einwohner. Jetzt kam auch der Grundstücksaustausch mit Oberfrohna in Gang, mit Vertrag vom 5.11.1931 übernahm Limbach den bisherigen Schützenplatz, die Schützengesellschaft bekam den großen Sportplatz an der Kreuzeiche. Schon 1932 wurden Schützenplatz und Schießhalle mit einem Schützenfest eingeweiht. Im Juni 1932 nahm der Gasthof „Kreuzeiche" den Namen „Schützenhaus Limbach" an.

Das „Volkshaus“ an der Schützenstraße wurde 1938 wegen Baufälligkeit abgerissen. An seiner Stelle baute Georg Gunther seine Molkerei (Pestalozzistraße 29), die 1940 bis 1972 in Betrieb war, danach noch bis 1992 als Betriebsteil des VEB Molkerei Siegmar. Das Gebäude steht noch.

Quellen: Paul Fritzsching, Limbach Heimatstudien 1933

Wilhelm Schilling, Chronik der Stadt Limbach 1899

Richard Wunschmann, Die Privilegierte

Schützengesellschaft Limbach

Michael Nestripke

Vorsitzender Förderverein Esche Museum e.V.

Zum Gedenken an Mundartdichter Herbert Köhler

Zum Gedenken an Mundartdichter Herbert Köhler

Vor mehr als 40 Jahren verstarb am 30. November 1982 nach langer schwerer Krankheit der Schriftsteller Herbert Köhler, für den „Langeweile“ ein Fremdwort war, denn seine eigene Aussage „Mein Leben hat mich manches erfahren und empfinden lassen, nur eines nicht: Langeweile“, bekräftigte diese Feststellung. Anlässlich seines 40. Todestages möchten wir den Erinnerungen an den Heimatdichter diese Worte voranstellen. Die Vorfahren väterlicherseits waren einst aus Schottland eingewandert. Herbert Köhler erblickte am 9. Juli 1906 das Licht der Welt in Oberfrohna, wo er auch die Volksschule besuchte. Im Jahre 1921 begann Köhler eine Lehre in einer Handschuhfabrik, die hauptsächlich ihre Waren exportierte, um danach einmal als Fremdsprachenkorrespondent tätig zu sein. Dennoch hat er sich seine Heimatsprache stets bewahrt und wurde somit zu einem der besten, eigenwilligsten und eigenständigsten Autoren erzgebirgischer Mundartdichtung im vorerzgebirgischen Raum. Köhler hat mit seinen mundartlichen Erzählungen und Gedichten sich selbst und seine Heimat dargestellt. Darüber hinaus bereicherte Herbert Köhler auch in hochdeutsch geschriebenen Werken (Gedichte und Aufsätze) die Volkskunde unserer unmittelbaren Heimatregion und so war er unter anderem aktiv an der Erarbeitung des „Wörterbuch der obersächsischen Mundarten“ bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig beteiligt gewesen. Übrigens entstand seine erste Mundartgeschichte in Belgien während des Zweiten Weltkrieges und 1951 folgte eine zweite, dem über 60 weitere Geschichten folgten. Nach Kriegsende war er als Exportkaufmann tätig. Die eigentliche Mundartschreiberei begann er erst 1955. Sicher erinnern sich noch manche Leser an seine Geschichten in heimatkundlichen Publikationsorganen, wie dem „Heimatfreund für das Erzgebirge“ oder im Kalender „Sächsische Gebirgsheimat“, wo er über 20 Jahre mit Erzählungen und so weiter erschienen ist. Zu seinen besonderen Geschenken an gute Freunde gehörten aber auch sehenswerte kunstschriftliche Arbeiten, denn neben seiner Autorentätigkeit fand er viel Spaß und Zeit beim Umgang mit der Schrift und Schriftgestaltung und gelegentlich war er auch als Lektor für englische und schwedische Literatur tätig. Nebenberuflich wurde er ab 1956 als Mitarbeiter des Wörterbuches der obersächsischen Mundartforschung bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig aktiv. Durch seine Tätigkeit half er mit, das alte Wortgut der vorerzgebirgischen Mundart festzuhalten, die mehr als andere erzgebirgische Mundarten dem allmählichen Verfall ausgesetzt war und heute kaum noch gesprochen wird. Dadurch erwarb er sich bleibende Verdienste.

Text und Foto: Friedemann Bähr, Stollberg

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 16. Februar 2023 -

Der ehemalige Kaiserhof in Kändler – ein Rückblick

Der ehemalige Kaiserhof in Kändler – ein Rückblick

In der Chronik von Horst Strohbach wurden noch 1940 sieben Gaststäten, Schankgenehmigungen der beiden Sportvereine, Kaffeeausschank in der Bäckerei Junghans und Konditorei Hunger, sowie zwei Bierhandlungen genannt.

Der größte Gasthof war der „Kaiserhof“ an der Hauptstraße 35. Er geht auf eine Schänke des Rittergutes zurück. Ab 1609 werden die Gastwirte bzw. Besitzer der Schänke aufgeführt. Als letzter Besitzer seit 30.5.1920 wird Ernst Rudolph Teichmann genannt, danach gibt es leider keine verlässlichen Aufzeichnungen mehr.

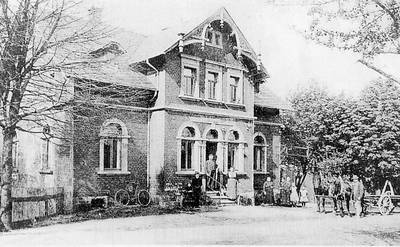

Man sieht ein gepflegtes Anwesen, sauber abgeputzt, Blumenrabatten und Springbrunnen vor dem Gasthof, damals „Konzert- und Ballhaus“ genannt. Der Saal mit Bühne konnte sich auch sehen lassen. In Kändler dürfte wohl damals kulturell etwas los gewesen sein. Die Einwohner von Kändler waren offensichtlich stolz auf ihren Heimatort. An Freunde und Bekannte verschickte man gern Grußkarten.

Die Ära des Kaiserhofes war mit dem Ende des zweiten Weltkrieges vorbei. In den Nachkriegswirren dachten die Leute zunächst nicht an Konzerte und Bälle. Es ging um das einfache Überleben. Was tun? Was ist machbar? Wohnraum war knapp viele Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten waren unterzubringen. So wurde unter dem Saal und im Gebäude rechts Wohnraum geschaffen.

Die damaligen Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung versuchten trotz aller Trostlosigkeit den Einwohnern Mut zu machen, denn es galt, das Land wieder aufzubauen. Neben der Arbeit sollte den Menschen Abwechslung, Entspannung, Freude und Optimismus offeriert werden. So nahm die Idee „Kulturhaus Kändler“ Gestalt an. 1948 wurde noch mal eine Schankgenehmigung an einen Gastwirt erteilt, doch das war nicht von Dauer. So wurde der „Kaiserhof“ zum „Kulturhaus“ umgestaltet.

Anfangs musste sich die „Kultur“ noch etwas gedulden. Das neugestaltete Schulwesen (Kändler hatte neben der Schule an der Hauptstr. noch ein zweites Gebäude an der Kirchstraße) erforderte eine Schulspeisung für alle Schüler und Schülerinnen. So wurden in den unteren Räumen die Schulküche und der Speisesaal eingerichtet. Der Verfasser kann sich erinnern, dass in den 1950/60er Jahren Frau Brangs und Frau Zingel täglich aus frischen Zutaten ein schmackhaftes Essen „gezaubert“ hatten. Bei den damaligen Versorgungsengpässen kein leichtes Unterfangen.

Im und vor dem Haus spielte sich das gesellschaftliche Leben ab. Zweimal im Jahr fand ein Rummel statt. Ein Kettenkarussell, eine Losbude und eine Schießbude. Eis gab es nebenan die Kugel für 15 Pfennig in der Milchhandlung Arnold, daneben beim Bäcker konnte man Gebäck, zum Beispiel Wasserbrezeln für 5 Pfennig das Stück erstehen.

Im Saal spielten Jugendtanzorchester zum Tanz auf. Die Generation Ü-60 wird sich vielleicht noch an die „Dixis“ und „Dianas“ erinnern. Der Landfilm kam jeden Dienstag. Der „Augenzeuge“ in der „Wochenschau“ als Vorspann war fast die einzige Möglichkeit Weltgeschehen in bewegten Bildern zu verfolgen. Fernseher gab es nur wenige. Mit der Auflösung der Bezirksfilmdirektionen (BFD) im Juni 1990 war das Aus für den Landfilm besiegelt.

Man traf sich zum spontanen Stelldichein (Meeting, Date) oft vor dem Gebäude, sprach über dies und das, sogar in vollständigen Sätzen, man hatte dabei Blickkontakt, d.h. man musste heraus aus der warmen Stube. Smartphone, Smileys, Emojis, Whatsapp, SMS, Facebook, Twitter, Instagram usw. „halfen“ uns noch nicht bei der Kommunikation, welche damals aus genannten Gründen „sehr aufwendig“ war. Aber es war klasse, super, prima, ausgezeichnet, nicht kuhl (cool) oder geil, wie die heute für fast alles benutzten Universaleigenschaftswörter. Und etwas besonders Außergewöhnliches war nicht affengeil, sondern „das gibt’s doch in keinem Russenfilm“ wie wir sagten. Denglisch war absolut unbekannt. Inzwischen wird es ratsam sein, einen Englisch-Kurs zu besuchen, um seine deutsche Muttersprache auch künftig verstehen zu können.

Wir haben uns auch nicht vorstellen können, dass unsere Sprache mal mit Sternchen und Sprechpausen versehen werden muss, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau „durchzusetzen“. Das war überflüssig, weil unsere Frauen gleichberechtigt waren. Die Sprache muss jetzt gendergerecht sein. Frauen hinderte niemand Schlosser, Arzt, Wissenschaftler u.ä. zu werden. Nach erfolgreicher Ausbildung wurden sie u.a. Ärztin genannt, nicht „Ärzt*in“ oder „ÄrztIn“, weil es damals keinen „Ärzt“ gab...

Einfach in der Clique das Dorfgeschehen zu verfolgen genügte uns. Fitnessstudio? Wozu? Wir waren immer fit. Der Sportverein hatte viele aktive Mitglieder, die im Wettkampfgeschehen der Region gut mithielten. Auch die Freiwillige Feuerwehr konnte sich nicht über eine genügende Anzahl von Kameraden beschweren. Ein Höhepunkt (Highlight) eines jeden Jahres waren die legendären Feuerwehrbälle im Kulturhaus. Wenn die „Großolbersdorfer“ aufspielten, ist der Saal stets ausverkauft gewesen.

Die Bushaltestelle war sehr stark frequentiert.Vor allem in der Hauptverkehrszeit. Die Werktätigen arbeiteten in großer Zahl in Karl-Marx-Städer Großbetrieben. Sie brauchten nicht ihren nachts in der Garage ruhenden PKW morgens zur Arbeitsstelle transportieren, um ihn nach der Arbeit wieder zu Hause abzustellen, weil man keinen fahrbaren Untersatz hatte. Wenn nach über zehn Jahren Wartezeit dann ein Trabbi zum Haushalt gehörte, nutzte man diesen für Wochenend- und Urlaubsfahrten. Zur Arbeit fuhren die Leute mit Fahrrad, Moped, Motorrad oder bequem mit dem Bus, wenn sie nicht zu Fuß in einem der vielen Betriebe im Ort beschäftigt gewesen sind.

Anfangs gab es nachkriegsbedingt exotisches, „rollendes Bus-Material“ zu beobachten. Alte Büssing, Vomag oder Lowa-Busse, einmal fuhr sogar ein Doppelstockbus. Der Gaubschat hatte sogar eine durchgehende Verbindung vom Triebwagen zum Anhänger. Heute steht er im Fahrzeugmuseum Hartmannsdorf. Auch Busse mit Anhänger waren nichts Ungewöhnliches. In der Anfangszeit versah jeweils ein Schaffner im Triebwagen, der andere im Anhänger seinen Dienst. Später gab es nur noch einen Schaffner für beide Abteile. Mit dem Einsatz der modernen, ungarischen Ikarus-Busse wurde auch dieser Arbeitsplatz eingespart und die Kassierung übernahm der Busfahrer gleich mit. Auf ein seltenes „Vorkommnis“ soll noch hingewiesen werden, denn es passierten manchmal seltsame Dinge: So boten im Bus oft jüngere Fahrgäste Älteren ihren Sitzplatz an. Unvorstellbar, aber das gab es wirklich!

Nach der politischen Wende erlahmte das Interesse an einem kulturellen Zentrum im Ort. Die weite Welt stand jetzt offen, das Kulturhaus dafür leer, verfiel und ihm wurde das Schicksal vieler historischer Gebäude zuteil: Kein Interesse, Erhalt zu teuer, Abriss. Die Genehmigung zum Abbruch erfolgte am 4.10.2000 – zum 22.03.2001 war die Sache erledigt.

Auf der freien Fläche entstand ein Spielplatz. Davor befindet sich ein Parkplatz, die Haltestelle der Buslinie nach Chemnitz ist erhalten geblieben.

Es wäre gut, wenn Haltestelle und Buslinie nicht das Schicksal des Kulturhauses ereilen würde. Denn nach dem „Chemnitzer Modell“ soll ja wieder eine Bahnverbindung („Straßenbahn“) nach Limbach errichtet werden. Vielleicht „in etwa 10 Jahren“ berichtete die „Freie Presse“ am 6.8.21 auf S. 15, wobei eine Entscheidung zum Trassenverlauf „nach Angaben des Rathauses bis Anfang kommenden Jahres“ getroffen werden soll.

Dabei ist unter anderem an die Nutzung der alten Gleisanlagen gedacht, die Kändlers Ortsrand am Tännigt streifen. Vielleicht gibt es dann dorthin einen Zubringerbus – elektrisch, oder es kommt noch ganz anders, denn während heutiger ellenlanger Planungszeit (Vgl. „Mein Kändler“ 04/2020, S.9 ehemalige Bahnline Kändler … 12 km, 1896, Bauzeit 3 Jahre!) wird noch viel Wasser den Pleißenbach hinabfließen.

Michael Sieber

Danke an die Unterstützer Herr Bohmann (Stadtarchivar), Frau Pfeiffer, Herr Kurth, Frau Kreßner, Herr Roßmeisl u.a. für die Bereitstellung von Informationen und Fotos.

Vor 100 Jahren baute die Gemeinde Oberfrohna ihr drittes Wasserwerk aus

Vor 100 Jahren baute die Gemeinde Oberfrohna ihr drittes Wasserwerk aus

Beschaffung von lebenswichtigem Wasser ist Voraussetzung jeglicher menschlicher Ansiedlung. Schon immer bevorzugte man dabei Grundwasser: Bereits im Alten Testament nannte man es lebendig. Als totes dagegen bezeichneten die Völker dort in Zisternen gesammeltes Niederschlagswasser. Es war unter den Klimaverhältnissen in der Gegend dieses Handelns das für die Bevölkerung oft nur vorhandene. Schon seinerzeit gab es technisch ausgeklügelte Lösungen. Immer dichtere Besiedlungskomplexe schafften sich dann Anlagen zum Gemeingebrauch. Entsprechend technischer Fertigkeit und verfügbaren Materialien waren das der Schwerkraft unterliegende Freigefällesysteme. Mit steigenden Fähigkeiten in der Rohrfertigung kam man bereits in griechischer und römischer Antike auf Druckleitungen. Ebenso früh waren Hebesysteme unter Ausnutzung von Wasser- und Windkraft entwickelt worden. Ab spätem Mittelalter verfeinerte man das maschinelle Pumpen. Dampfkraft kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dann Elektroenergie ab 1890, bei uns in Limbach und Oberfrohna 1907 auf. Bereits 1783 fertigte das Eisenwerk Lauchhammer (Detlev Carl v. Einsiedel) durch dort mit entwickelte bessere Fließfähigkeit des Materials gusseiserne Rohre in Serie. Verbindungen erfolgten geflanscht oder gemufft. Die Wasserverteilungssysteme erreichten Obergeschosse der Gebäude. Seit Aufnahme der nahtlosen Rohrfertigung durch die Gebrüder Mannesmann bis 1890 sowie Erkenntnissen zur Korrosionsverhinderung bei der Erdverlegung durch bituminösen Außenschutz kamen Stahlrohre zum Einsatz. Für die Löschwasserbereitstellung entwickelte man Hydranten. Kreiselrad- auch als Zentrifugalpumpen bezeichnet, ersetzten dann die Kolbenpumpen. Etwa ab 1840 wurden in deutschen Landen öffentliche Wasserversorgungen der Kommunen auf dieser Basis ausgebaut, meist neu errichtet. In Limbach war das 1892 und in Oberfrohna 1905. Infolge zunehmender Industrialisierung und verbunden mitkommunalen Ausbau stieg der Bedarf steil an. Man musste weitere Wassergewinnungsgebiete erschließen und das möglichst territoriumsnah.

Oberfrohna kaufte dafür ab 1910 die damals vielen Waldflurstücke bis auf das des Bauern Vogel (Hellvogel) im dann so bezeichneten Gemeindewald zusammen. Unter anderem waren das auf eigener Gemarkung die der Bauern Herrmann Fischer (Gut bis 1937 im Schulgarten) und Landgraf (Oberer Gutsweg abwärts neben Gerhart-Hauptmann-Schule, Reste noch bis 1964 zu sehen). Wasser gehörte seinerzeit zum Grundstückseigentum.

1911, in einem sehr trockenen Jahr, erwarb die Gemeinde noch die Wasserrechte in Eschen‘s Wiese auf Rußdorfer Flur am bereits seit 1903 vorhandenen Sonnenbad. Schon im Talansatz von Osten nach Süden weiter oben trat dort Grundwasser flächig aus. Ein Teil davon auf Oberfrohnaer Flur diente dem Sonnenbad als Zulauf.

Der Bereich war schon viel früher als gute Quelle bekannt, wie Horst Strohbach in Geschichte und Überlieferung des Bauerntums zu Oberfrohna Seite 33 erwähnt:

Der heute noch auf Otto Fichtners Gut (jetzt Lindner, Oberfrohna) stehende einzelne Kirschbaum ist der letzte Rest einer ganzen Kirschenallee (Johanniskirschen), die bis hinter ans Holz ging, fast in die Nähe der halbverfallenen Holzwächterhütte am Rußdorfer Weg, in der der „Pfau-Lieb“ hauste. Dicht dabei, beim heutigen Eingang des Sonnenbades Rußdorf, lag auch die sumpfige Wiese mit vieler Bornkresse. Vom niederen Zaunende her, wohl 5 m, auf Oberfrohnaer Flur quoll auch einst der Buchenborn. Dort holte der Pfau-Lieb sein Wasser.

Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Oberfrohna dann dort den weiteren Ausbau ihrer Gemeindewasserversorgung in Angriff nehmen:

Zunächst geschah das 1919 zur Wassergewinnung durch eine Quellfassung mit Sicker- und Vollrohren sowie Kontrollschächten dazwischen. Ihr Verlauf ist entlang des Sonnenbades von oberhalb bis zur großen Eiche nach dem Naturheilvereinsgelände. Neben dem vorläufigen Endschacht erstellte die Freiberger Fachfirma August Löffler ein provisorisches Pumpwerk in einem kleinen Schuppen. Dazu verlegte man dichter entlang der Landesgrenze auf Altenburgischen Gelände (Ausland) eine Förderleitung DN 150 Mannesmannstahlmuffenrohr hoch bis zur Waldenburger Straße. Dort verlief auf Oberfrohnaer Seite (links in Richtung Höhe) seit inzwischen 14 Jahren die Fallleitung vom Hochbehälter der „Oberen Zone“ nach dem eigentlichen Gemeindegebiet. Diesen mit 350 Kubikmeter (m³) Inhalt hatte die Gemeinde seinerzeit auf Flur Meinsdorf am Südende der Meinsdorfer Straße auf dafür erworbenen Grundstück errichten lassen. Er bestimmte den Verorgungsdruck im überwiegenden Gemeindegebiet. Die so 1919 gewonnene Tageskapazität betrug 130 m³.

Nach einem Jahr der Beschaffung von Finanzmitteln dienenden Pause baute sie ihr Wasserwerk im Gemeindewald weiter aus:

die Quellfassung anschließend bis runter in den Nordwestteil des Waldes

dort ein Pumpwerk mit Sammelreservoir von ebenfalls 350 m³ Inhalt

gleichzeitig die Förderleitung parallel verlegt und Anschluss an die oben bereits vorhandene.

Diesen Auftrag für den zweiten, größeren Teil hatte Oberfrohna nach einem Ausschreibungsverfahren diesmal der Fa. Otto Silbermann, auch aus Freiberg, übertragen. Otto Silbermann war ungefähr bis Ende des Ersten Weltkrieges Oberingenieur bei August Löffler. Ihn kannte man in der Gemeinde also schon vom Erstausbau und dem 1908/09 folgender Erweiterung des Oberfrohnaer Wasserwerkes im Frohnbachquellgebiet.

Allerdings erhob Bräunsdorf nun Einspruch. Dort sah man sich der Möglichkeit benommen, das auf ihrer Flur an- und für den Ort ausreichend hoch liegende Quellwasser für eine eigene Gemeindewasserversorgung zu nutzen. Im darauffolgenden Wasserrechtsverfahren, seit 1909 gab es das Sächsische Wassergesetz, sollte der Ort einen Teil des Wasseraufkommens im Gemeindewald erhalten. Das aber nur, sobald er in der Lage war, ein eigenes Verteilungssystem auszubauen. Bräunsdorf schaffte das wirtschaftlich bis 1930 nicht, obwohl es rohrtechnisch im Pumpwerkskeller bereits vorbereitet war. Erst 1930/31, mit dem weiteren Ausbau der Oberfrohnaer Wasserversorgung durch Fassen neuer Grundwasservorkommen im Folgental (Quellfassung, 2 Tiefbrunnen) leistete Oberfrohna den Aufwand für das zum Durchfördern reichlicher dimensionierte Netz (Wasserrechtserwerb auf Fluren von fünf Gütern, Durchleitungsverhandlungen am 9. November 1929 abends im Gasthof „Linde“). Bräunsdorf musste nur noch Leitungsabschnitte im Niederdorf sowie die Hydranten finanzieren. Nach dem Ausbau in Bräunsdorf wurde durch den Ort in das Sammelreservoir Gemeindewald gepumpt, sofern die Ergiebigkeit der anderen Oberfrohnaer Gewinnungsanlagen zurückfielen.

Die 1923 eingerichtete Kinderwalderholungsstätte im Südwesten des Gemeindewaldes auf Bräunsdorfer Flur sowie die im gleichen Jahr gegründete Gartenanlage Einigkeit am Gemeindewald (im Gebrauch dann „an der Rewenselschänke“) erhielten jeweils einen Anschluss von der Förderleitung aus. Zu der Zeit endete das nächstgelegene Wasserrohrnetz noch in der Wolkenburger Straße.

Nun verwende man auch mal einen Gedanken an die von der Fachfirma zu betreibende Logistik unter den damaligen Bedingungen:

Der Tiefbau für Fassungen, Förderleitung und Pumpwerk im Gemeindewald erfolgte den Sommer über als Akkordarbeit mit ungefähr 40 Mann in reiner Handarbeit. Das bedeutete, die bis zu 3,5 m tiefen Fassungsgräben sowie die noch tieferen Baugruben für die Kontrollschächte dazwischen mussten mit Holzausbau gegen Einstürzen gesichert werden. Der Aushub erfolgte mittels Zwischenbühnen und Absetzen (Umschaufeln) oben, also drei Mann arbeiteten übereinander. Schachtringe wurden zur Baugrube gerollt und mit Dreibock eingelassen, ebenso dann die Rohre der Förderleitung. Das in den Graben eintretende und darin ablaufende Grundwasser musste beim Verstemmen der Muffen, bei Fassungssträngen aus Steinzeug mit Strick und Teer-, in den Druckrohren nachgeschlagener Bleiverguss mittels Handpumpen, vorübergehend sohlnah gehalten werden. Bodenbereiche mit vielen Granulittrümmern wurden angetroffen. Zwei Mann waren deshalb mit Schubkarren täglich zur Liebert-Schmiede in Oberfrohna an der damaligen Hauptstraße unterwegs, um die Hacken schärfen zu lassen. LKWs kamen erst auf. Vom Bahnhof Oberfrohna erfolgte der Rohr- und Schachteiletransport durch örtliche Fuhrunternehmer mit Pferden per Langwagen in den Wald. Die Stahlrohre maßen 6 m. Deren bitminöse Umhüllung erforderte dabei besondere Achtsamkeit, sonst bestand Lochfraßgefahr. Schachter kamen aus dem Ort bzw. der Umgebung, Rohrleger aus Freiberg. Die blieben die ganze Woche, übernachteten in Oberfrohna. Zur Baustelle und zurück liefen die Männer. Für Pausen und Werkzeuglagerung standen pferdegezogene Bauwagen mit eisenbeschlagenen Holzrädern zur Verfügung. Bei Errichtung von Sammelbehälter und Pumpwerk verwendete man Baubuden. Aber hier fanden bereits von Dieselmotoren getriebene Mischanlagen Verwendung. Samstags wurde bis 16 Uhr gearbeitet.

Wenigstens gab es für solche Leistungen beim Ausbau der Infrastruktur bereits Finanzzuschüsse aus der Arbeitslosenhilfe des Landes Sachsen.

Zweimal sogar legten die Arbeiter kurz die Arbeit nieder. Hintergrund war, dass der damalige Stundenlohn nach dem Ersten Weltkrieg, einer Zeit mit viel Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Verwerfungen, inflationsbedingt täglich steigenden Lebenshaltungskosten gegenüber stand.

Im Pumpwerk kam zunächst nur eine Pumpe mit 65 m³/h Fördermenge und 75 m Förderhöhe zur Aufstellung. Der bisher alleinigen Hochquellenversorgung floss in wasserreichen Jahreszeiten den beiden Oberfrohnaer Druckzonen ausreichend Wasser zu. Dann musste das Förderaggregat nicht laufen. Seinerzeit schon ging man sparsam mit Elektroenergie um.

In diesem bis 1926 als 1. Phase zu bezeichnenden Ausbau des Oberfrohnaer Wasserversorgungssystems stand in der Wasserwerkskasse eine Verschuldung von 10.849 Mark einer jährlichen Einnahme von 42.391 Mark gegenüber. 1928 wurden dabei rd. 300.000 m³ verkauft. Allerdings kam es ab dem Jahr zu einem deutlichen Rückgang infolge Umstellung des Gemeindeelektrizitätswerkes auf vorrangigen Fremdstrombezug. Damit reduzierte eigene Stromerzeugung benötigte dann jährlich ungefähr 5.000 m³ weniger Kühlwasser.

Die Elektroenergie gelangte zuerst per Freileitung in das Pumpwerk.

1928 wurden Trafostationen der Orte Bräunsdorf, Strumpffabrik und Rußdorf, Welkers als 5 kV (5000 Volt) Starkstromring vom Eltwerk Oberfrohna über die Wolkenburger Straße und dem Wasserwerk erschlossen. Das erhielt rechts des Maschinenraumes einen Anbau für die Trafostation. Die zweite Pumpe, ebenfalls von der Firma Klein, Schanzlin und Becker Frankenthal/ Pfalz (jetzt KSB) mit 55 m³/h wurde angeschafft und vor allem bemerkenswert, eine Fernmess- und Fernsteueranlage der Dresdner Firma Bloch, dann AEGIR eingebaut. Weil das seinerzeit Kabelverbindung erforderte, ließ die Gemeinde ein Fernmeldekabelsystem verlegen. Das verband den Hochbehälter auf Flur Meinsdorf, eine neu errichtete Hilfspumpstation an der Waldenburger Straße hinter der Nr. 78 auf Oberfrohnaer Flur für dort hochgelegene Gebäude, und das Wasserwerk im Gemeindewald mit dem Oberfrohnaer Rathaus. Eine Vorstellung vom Aufwand: 4.000 m 8- und 12-adriges Kabel erdverlegt.

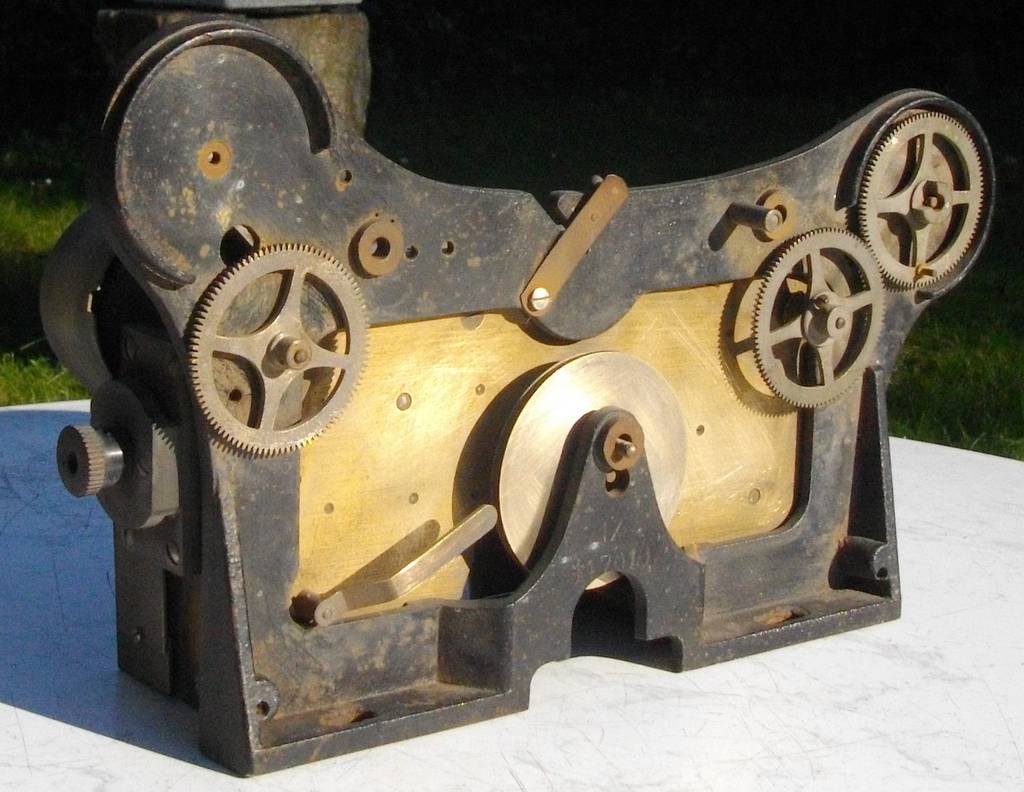

Im Kellergeschoß, dem Sitz des Ortsbauamtes, stand die hellmarmorne Instrumententafel mit Messing gerahmten Anzeigen und Schaltern. Die Pumpen ließen sich von dort aus zuschalten, wenn der ebenfalls angezeigte Hochbehälterstand das erforderte. Vielleicht mit interessant: Deren Motoren wurden zur Vermeidung eines Spannungszusammenbruches bei Direkteinschaltung mittels handradbetätigten Anlasser sanft angefahren. Jetzt für den Automatikbetrieb nahm statt Handregler ein Anlassermotor über ein Schneckengetriebe die Widerstandsveränderung vor.

Dabei bedingte Zeitabläufe wurden über eine Art Uhrwerk geregelt.

Überhaupt: Oberfrohna versorgt seit 1926 Mittelfrohna neben Gas und Strom, auch mit Wasser.

1927 und 1928 baute die Gemeinde ihr Rohrnetz weiter aus:

Über insgesamt 1.975 m Verstärkungsleitung von dem Hochpunkt der Waldenburger Straße entlang dieser, dann dem oberen Gutsweg, Schröderstraße, Karlstraße, Bergstraße, heutige Willy-Böhme-Straße bis zur Lindenstraße. Dazu kamen in weiteren Gemeindestraßen sowie bereits im damals noch selbständigen Rußdorf 2.760 m Wasserleitungen als Erweiterung des Netzes. Zu der Zeit erschloss die Gemeinde großteils auch das Gartenstadtviertel beidseits der heutigen Rußdorfer Straße mit, Stadtgas, und Strom, dazu gehörig Kanäle zur Entsorgung, schließlich Straßenbau. Der Tiefbau erfolgte noch immer von Hand. Mit jeder Erweiterung stieg der Wasserbedarf.

Bei fortschreitenden Betrieb öffentlicher Wasserversorgungen bildeten sich Erkenntnisse auch zur Wirkung von Grundwasserinhaltsstoffen auf Rohre sowie letzendlich bei den Verbrauchern heraus. Aufbereitungstechnologieen wurden entwickelt. Solchen Handlungsbedarf erkannte entsprechend auch Stadtbaumeister Oswin Haas (Oberfrohna seit 1935 Stadt) für die Zuläufe aus den Pleißaer Quellen sowie für die im Stadtwald. Nach Beratung durch den schon seit den 1927er Vorhaben für Oberfrohna als Planer tätigen Zivilingenieur Ernst Österreich aus Dresden kam es 1937 daraufhin zum Aufbereitungsbau. Der Oberfrohnaer Baubetrieb Hans Thieme an der heutigen Körnerstraße, jetzt Baugeschäft Granz, errichtete am Pumpwerksgebäude ein offenes Filterbecken in einem unmittelbaren Anbau links.

Die Abgangshöhe im Hauptsammelschacht, unterster der Quellfassung sowie das Niveau des Sammelreservoirs ließen bei Freigefälledurchlauf diese Anordnung zu. Mittels waagerechtem Gerinne wurde das Quellwasser auf das darunter eingebrachte Filtermaterial verteilt. Zur Entsäuerung, Enteisenung und Entmanganung, wurde fein gekörnter Kalksteinsplitt (Decarbolith) eingesetzt. In Voraussicht hatte sich Oberfrohna 1944 (Zweiter Weltkrieg, Luftschutzmaßnahmen) sogar reichlich damit eingedeckt. 1945 konnte ein kleiner Teil davon nach Pleißa für deren Anlage am Tiefbrunnen beim Großen Teich abgegeben werden.

Das Wasserwerk im Gemeindewald kam gut über die Kriegszeit. Nur der Bombenwurf am 6. Februar 1945 traf unterhalb vom Rosenhof das dort im nördlichen Fußweg der heutigen Rußdorfer Straße verlegte Steuerkabel.

In der Zeit danach kam es immer wieder zu Stromausfällen und damit stundenweisen Pumpenstillstand. Mengenmäßig konnte das in der Regel durch die über den täglichen Zulauf höhere Förderkapazität aus dem reichlich bemessenen Sammelreservoir abgefangen werden. Sowieso wirkten beide Oberfrohnaer Hochbehälter. Der auf Flur Meinsdorf war zudem 1930 um 650 m³ Speichervolumen erweitert worden. Allerdings fiel die Fernsteuerungstechnik immer mehr aus. Ersatzteile gab es kaum. Dann in den 1960ern funktionierte im ehemaligen Oberfrohnaer Rathaus nur noch die Anzeige.

Mit dem Ausbau des Wasserwerkes Folgenbach durch Oberflächenwasseraufbereitung musste auch im Stadtwaldwasserwerk die Förderkapazität erweitert werden. Auftragsvergaben erfolgten seinerzeit nicht mehr nach Ausschreibung sondern im Rahmen einer bezirksgeleiteten Zuordnung von Baukapazitäten. Ab Winter 1970 verlegte der seit 1964 zuständige VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Karl-Marx-Stadt (VEB WAB) eine neue Förderleitung in DN 200 AZ (Asbest-Zement) bis hinauf zur Straße der OdF (heute wieder Waldenburger Straße).

Ein Abzweig führte zum Leitungsende in der heutigen Rußdorfer Straße am Schreberweg. Die bauvorbereitende Planung kam aus der technischen Zentralverwaltung des Versorgers. Freischneiden der Trasse im Wald erfolgte durch die beiden Oberfrohnaer Rentner Konrad Oberländer und Erich Oehme. Sie arbeiteten als örtliche Helfer des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Flöha. Mit damals nur verfügbaren Handsägen war das noch zu bewältigen, weil der Verlauf überwiegend in Bereichen außerhalb der Wiederaufforstung neben den Wegen erfolgen sollte. Die wiederum beruhte auf Brennmaterialknappheit und meist illegalen Auslichtungen im Gemeindewald nach dem Zweiten Weltkrieg. Von Bräunsdorf konnte man die Rußdorfer Gebäude sehen, erzählten die Älteren. Den Tiefbau brachte die Richard Vogel KG, Sitz in der Arno-Förster Straße 44 (heute A.-Einstein-Straße), Betriebsleiter Harry Unger. Die Arbeit der Handschachter übernahm jetzt ein Traktorbagger Belarus und Schüttgütertransporte ein dreiachsiger zum Kipper umgerüsteter und gasangetriebener (Propan/Butan) LKW des Types SIS (Sawod imeni Stalina), beides sowjetische Produktion. Dabei führte ein ungenauer Bestandsplan zum Zerreißen des Hochspannungskabels westlich vom Inselteich, glücklicherweise ohne Personenschaden. Die gewichtsmäßig schwere Rohrverlegung nahm das jüngere Personal des Meisterbereiches Limbach-Oberfrohna vom VEB WAB unter Meister Günter Fischer (seit 1954) vor .

Da die neuen Förderaggregate GLA 100/4 des Herstellers VEB Apollowerk Gößnitz stärkere Motorleistung besaßen, war auch eine höhere Trafoleistung erforderlich. Der kam in einem gesonderten Typenbau rechts daneben unter. Während des Umbaues ließ der nun verbrauchsbedingte Dauerbetrieb keine längere Außerbetriebnahme zu. Die jüngere der bisherigen Pumpen musste daher fast durchgehend laufen, während bereits anstelle der anderen eine neue eingebaut wurde. Pumpenfundamente, Maschinen und die Rohrtechnik montierten Mitarbeiter des Meisterbereiches. Elektrotechnisch arbeiteten in den Bereichen Starkstrom ein Lichtensteiner Fachhandwerksbetrieb, bei Arbeitsstrom der vom Elektroingenieur Wolfgang Pester aus Limbach-Oberfrohna. Steuerungsseitige Leistungen brachte die Spezielwerkstatt des VEB WAB. Eine vom Hochbehälterstand ausgehende Förderung war über das noch funktionsfähige Kabel eingerichtet worden.

Auch der Pumpenbau lief vor 1990 kontigentiert. Infolge standen nur Aggregate zur Verfügung. die den Förderbedingungen nur annähernd entsprachen. Ein gewisses Sicherheitsdenken kam hinzu. Die Pumpen mussten gedrosselt werden. Um 2,5 bar sowie 20 m³/h erhöhte, aber eigentlich nicht verwertbare Förderleistung bedingte eigentlich unnötiges Mehr an Stromverbauch. Zu der Zeit hatte das aber nur nachgeordnete Bedeutung. Ein geringer Preis des Lebensmittels Nr. 1 erzeugte sowieso hohen Verbrauch in Oberfrohna und Niederfrohna. Mit mehr Wasser aus dem zuvor seit 1962 wesentlich erweiterten Wasserwerk Folgenbach wurde dazu eine Teilmenge aus der Druckzone Oberfrohna in die 18 m höhere von Limbach mit dem Wasserturm als druckbestimmender Hochbehälter weiter gefördert. Die Pumpen im Wasserwerk Stadtwald liefen durch.

Nach Wiedereinführung von Wettbewerbstrukturen ab 1990 war auch besser angepasste Fördertechnik verfügbar. Die Landkreisbehörde verfügte 1994 Herausnahme der Oberflächenwasseraufbereitung im Wasserwerk Folgenbach mit Folge eines geringeren Durchsatzes. Dementsprechend angepasste Maschinen wurden 1997 im Stadtwald eingebaut. Zugleich stand wieder und besseres Aufbereitungsmaterial zur Verfügung. Das seit 1937 zur Rückspülung des offenen Filters genutzte, lautstarke Walzengebläse wurde noch durch ein geräuschgedämmtes ersetzt. Bis dahin hörte man das alte bei jeden Rückspülvorgang auf der Oberen Dorfstraße in Bräunsdorf.

110.000 m³ lieferte die Quellwasserfassung im Gemeindewald jährlich. Aufgrund Abnahmeverpflichtung aus dem Fernwasserversorgungssystem musste jedoch die Netzeinspeisung aus örtlicher Gewinnung im Jahr 2000 auf die knappe Hälfte zurück gefahren werden. Ab 2002 war auch das noch zu viel. Dazu erklärten die Fachbehörden das Vorkommen als nicht mehr schützbar. Oberhalb vom Gemeindewald hielt sich die dort bearbeitende Landwirtschaft nicht unbedingt an amtliche Vorgaben für solche Trinkwassereinzugsgebiete, obwohl sowieso Nutzungsausgleich für mögliche Ertragsminderung dafür gezahlt werden musste. Das Sonnenbad hat man seit 1978 in seiner Liegefläche nach Südwesten auf Rußdorfer Flur und damit über die darunter liegenden Fassungsanlagen erweitert. Sein in den Bräunsdorfer Bach durch den Wald ablaufendes Beckenwasser entsprach ebenso nicht diesen Schutzvorgaben. Dazu gab es derzeit noch Probleme mit der Dichtheit vom Abwasserkanal in der Straße am Gemeindewald, also im Anstrombereich der Quellen. Im Fazit stimmten unsere damaligen Stadträte mehrheitlich der von dem Landkreis sowie dem jetzt zuständigen Trinkwasserversorger in Glauchau vorgeschlagenen Außerbetriebsetzung dieser Wassergewinnung zu.

Das Wasserwerk im Gemeindewald, wir nannten es wie von unseren Vorgängern überliefert, weiter Stadtwald, wurde 2006 zurückgebaut.

Den Altteil der Fassungen bis zur großen Eiche am Dreiflurenstein übernahm unsere Stadt fürs Sonnenbad. Unten ist noch ein Teil erhalten, um die Vernässung des Wasserwerksweges zu verhindern.

Aus gewässerökologischer Sicht positiv: Seit dem Rückbau der Fassungen läuft wieder ganzjährig ab unterhalb des Sonnenbades Wasser im Oberlauf des Bräunsdorfer Baches.

Unser Wasser - das Eigentums- und Wertebewusstsein einer übersehbaren Kommune früher, ist nun auch in Limbach-Oberfrohna verschwunden. Andere, moderne Reize dazu digital noch potenziert, wirken eben heute auf die Bürger von allen Seiten ein. Nur Überreizte, einige mit ihren Kindern oder Hunden, suchen immer mal die Ruhe des Waldes. Vielleicht kann man dieses Bedürfnis aufnehmen:

Am Inselteich würde sich die Gelegenheit bieten, Quellwasser, Teiche und Wald für Jedermann erholend dazu mit gesundheitsfördernder Wirkung sowie Spiel und Unterricht darzustellen. Aufwand dafür erscheint im Vergleich zu anderen kommunalen Vorhaben auch vertretbar.

Reinhard Käferstein

Ein Rundgang durch Pleißa

Ein Rundgang durch Pleißa

In der Festschrift „50 Jahre Stadtrecht Limbach-Oberfrohna“ von 1933 hat Horst Strohbach einen aufschlussreichen Beitrag über Pleißa veröffentlicht. Michael Nessmann, Vorsitzender des Heimatvereins, hat diesen „ausgegraben“ und unter anderem auf einer Tafel an der neuen Sitzgruppe am Baumgartenweg anbringen lassen.

Eine sehr schöne Wanderung bietet ein Rundgang durch das idyllisch am Fuße des Totensteinhöhenzuges gelegene Pleißa. Ein herzhafter Volksmund, wohl aus längst verrauschten Zeiten, wußte einst boshaft zu erzählen: „Wanderer, wenn du von Langenberg über Pleißa nach Kändler in übermütiger Weiße deine Schritte lenkst und bist unterwegs nicht ausgeplündert oder halb totgeschlagen worden, so knie nieder, bete ein Vaterunser und gelobe feierlich: Ich wills nicht wieder tun!“

Diese Worte entstammen nach mündlicher Ueberlieferung irgend einer Nachkriegszeit früherer Jahrhunderte, in der Plünderer die hiesige Gegend unsicher machten. Später, besonders in den politisch erregten Jahren nach dem Weltkriege, ist Pleißa ein bezeugt ruhiger Ort gewesen, sicher ein Verdienst seines energischen Oberhauptes.

In der Meißner Jurisdiktionsmatrikel wird Pleißa zum ersten Male im Jahre 1346 genannt und zwar als Kirchdorf. Am 13. Dez. 1375 verkauften die Edlen von Waldenburg, denen die reichsunmittelbare Wirtschaft Rabenstein mit Pleißa und einigen anderen Dörfer gehörte, Pleißa mit an das Benediktinerkloster in Chemnitz. Diese Abhängigkeit Pleißas endigte 1540 mit der Einführung der Reformation. 1879 zählte Pleißa 2400 Einwohner und heute über 3200. Sein Gemeinde-Parlament ist von 12 Mitgliedern der NSDAP besetzt.

So komm, lieber Heimatpilger, und wandere mit, auf einem Spaziergang durch Pleißa alter Erinnerungen zu pflegen. Pleißa hat seinen Namen als erstes Dorf im Pleißenbachtale von dem auf der Langenberger Waldhöhe entspringenden Pleißenbache erhalten. Der Name selbst stammt von dem sorbischen Plisni, das soviel wie Pfütze, Tümpel, Sumpf bedeutet. So weißt die Entstehung des Namens auch auf die vielen Teiche und Sümpfe früherer Zeit im Pleißaer Grund hin.

Beginnen wir nun unsern Rundgang von Kändler her. Bald stehen wir vor einem hellgeputzten Doppelgut, dem „Lindenhof“, wie es vor einem Jahr sein neuer Besitzer kaufte. Schauen wir durch das Hoftor, so erfreut uns die Erhaltung alter Bauweise: ein überdachter Laubengang und ein ebenso überdachte Treppenaufgang. Dies bezeugt, dass Pleißa einst genau wie Limbach durch rheinfränkische Siedler gegründet wurde. 30 Güter von je ca. 40 Acker sind damals in gleich schöner Bauweise errichtet worden. Doch haben, wie so oft, die späteren Besitzer aus Ersparnisgründen diese schöne rheinfränkische Bauart nicht erhalten.

Nach einer Wegbiegung grüßt das „Gasthaus zur Sonne“, das jetzt unter dem Pächter, Herrn Otto Zschau, ein neues Aufblühen erlebt. Von ihm erfahren wir, dass an dieser Stelle früher eine Flachsbreche stand und dass dem späteren Besitzer nur der Bierausschank genehmigt worden war. Den Hauptverdienst aber brachte der Schnapsumsatz; selbst der Brigadier trank hier gern sein „Zuckerwasser“.

Wir überschreiten nun das erste Mal den Pleißabach, der dann weiter durch Kändler, Röhrsdorf, hinüber in die Gegend der Kaltbrüche (Naturtheater) und durch Rottluff, Altendorf in den Chemnitzer Schlossteich fließt. Zur Rechten liegt die „Klausmühle“, nach einem anderen vorherigen Besitzer auch Berthelsmühle genannt. Es war dies einst bachabwärts die siebente Mühle Pleißas; heute ist keine einzige mehr im Betrieb.

Bald zweigt rechts die schnurgerade Klausstraße ab, von Spaßvögeln gern als Pleißas „Kaßberg“ bezeichnet. Links am Bache steht die einzige Bleicherei des Ortes, die sich schon in dritter Generation in den Händen der Familie Löbel befindet.

Hinter der Löbelbleiche steigt der Krämerberg steil in den Himmel empor. An seinem Fuße sollen früher von Waldenburg her durchziehende Krämer oft ihre Waren zum Verkaufe angeboten haben.

Wir kommen am „Cafe Dietrich“ vorüber. Nach einer weiteren Überquerung des Baches liegt auf gleicher Seite das „Gasthaus zur Post“, den älteren Leuten als „Jochmannschmiede“ bekannt, genannt nach einem früheren Besitzer der zugleich Schmied war. Hinter dem Rathaus wohnt der Klempnermeister Schaarschmidt. In dessen Laden befand sich früher auch ein Lokal mit Bierausschank.

An der nächsten Biegung und Bachüberschreitung zur linken liegt Nitzschens Gut, an dem man noch leicht die frühere „Nitzschenmühle“, eine Mahl- und Schneidemühle erkennen kann. Von dem hinter dem Gute aufsteigenden Wege nach Grüna sieht man noch den Verlauf des alten Mühlgrabens.

Gleich nach dem Delikatessgeschäft von Emil Schmalfuß zweigt rechts die alte „Waldenburger Straße“ ab, die einst hinter der Kirche zwischen den Feldern nach Meinsdorf weiterführte.

Nun richtet sich der Blick auf das 1925/26 erbaute schöne Rathaus.

Das übernächste Grundstück rechter Hand, die Sprangersche Bäckerei, lässt heute schwerlich eine weitere Mühle, ebenfalls eine Schneide- und Mahlmühle, die „Oehmemühle“ erkennen. (Im Jahre 1901 verunglückte der Ehemann der Frau Bertha Köhler, derselben Frau, deren töchterliche Familie bei dem Autounglück am 2. Weihnachtsfeiertag v. J. überfahren wurde, beim Riemenauflegen in der Schneidemühle.) Demnach ist die Oehmemühle die letzte, die in Betrieb war. Der Schuppen auf der rechten Seite, wo Schieferdecker Ackermann seine Schiefer liegen hat, war die Schneidemühle. Es ist nur der obere Dachteil abgenommen worden.

Von der rechten Höhe schaut die 1912 erbaute, bereits schon vierte Schule Pleißas herab. In 10 Klassenzimmern werden gegenwärtig 412 Kinder unterrichtet.

Daneben erhebt sich die alte Kirche, die 1740 geweiht wurde. Sie ist das dritte Gotteshaus, das hier auf dieser Stätte steht. Die beiden früheren Kirchen sind 1513 und 1731 durch Feuer zerstört worden. Schon seit 600 Jahren sind die Bewohner des Ortes auf diese Höhe heraufgestiegen, um ihren Gottesdienst zu halten. Die Kirche zeichnet sich durch eine gute Orgel aus. Im April 1923 wurden drei neue Glocken aufgezogen und im folgenden Mai weihte man das Krieger-Ehrenmal hinter der Kirche an der Staatsstraße.

Unterhalb der Kirche steht die alte Kirchschule, in der sich heute die Kantorwohnung befindet. Das war bereits die zweite Ortsschule. Unter Bürgermeister Berthold, dem die Klausmühle gehörte, wurde die erste Schule niedergerissen und diese erbaut.

Bis vor kurzem lag unterhalb der alten Kirchschule die Ruine der zu Kriegsausbruch abgebrannten Brauerei, die schon einige Jahre vor dem Krieg stillgelegt worden war.

Zu dieser gehörte wieder eine Mahlmühle, die „Lehngerichts- oder Richtermühle“ mit Bäckerei. Schon 1842 ist das Lehnsgericht, zudem früher auch das Rüdiger‘sche Gut gehörte, unter Posthalter Stengel als Besitzer teilweise abgebrannt.

Das Lehngericht war früher der Mittelpunkt Pleißas in vielfacher Bedeutung. In dem noch bis 1932 stehenden Wohngebäude mit seinen Bogengewölben wurden in alter Zeit die Gemeinde- und die Gerichtssitzungen abgehalten.

Über dem gegenüberliegenden, noch bis in die letzte Zeit stehenden Schuppen lag ein Saal, in dem sich einst die Jugend am Tanz vergnügte. Die Schänkberechtigung lag erst auf dem „Kellerhaus“, einem kleinen Gebäude, das sich an der Stelle der heutigen Ratsstube vom „Gasthaus zum Goldenen Stern“ befand. Die Spezialität der Pleißaer Brauerei war ihr sehr gutes einfaches Bier. Dieses wurde in der letzten Brauzeit auch in dem Wohngebäude mit den Bogengewölben geschenkt. Der letzte Lehnrichter ließ die Brandruine bis zu seinem Tode 1931 liegen. Die Erben errichteten schließlich von der Brandkasse das neue Doppelwohnhaus.

Gegenüber diesem Neubau hat die Gemeinde vor einigen Jahren ein neues Spritzenhaus mit Unterkunft für die Sanitätskolonne gebaut.

Seit 1879 ist der „Stern“ im Besitz der Familie Böttger; heute gehört er deren Erben. 1883 wurde der Saal gebaut. Jetzt ist der Stern an den vielfältig geschickten Herrn Rudolf Kaiser verpachtet.

Am „Stern“ steigt ein Weg aufwärts zum Forstgut. Hier befand sich früher eine Oberförsterei, die noch vor 1870 nach Grüna verlegt wurde. In dem Garten des Forsthauses stand bis 1932 ein sehr alter, südländischer Baum mit mächtiger Krone: eine Edelkastanie mit essbaren Früchten. Der strenge Winter 1928/29 hat auch diesen markanten Zeugen alter Zeiten gefällt.

An Scheibe‘s „Gasthaus zum Pleißatal“ und Vockrodts Färberei vorüber gelangen wir bei der Wegbiegung nach Wüstenbrand an das „Gasthaus zum weißen Roß“, das älteste Gasthaus des Ortes, der Sitz der priv. Schützengesellschaft. Dieser Gasthof, der dreimal abbrannte, war früher eine Mahlmühle (noch früher sogar Spinnerei).

Zu ihm gehörte noch ein Gut und eine Bäckerei. Nach dem letzten Brande besaß das „Roß“ selbst eine eigene Lichtanlage.

In der gegenüberliegenden Spindlerbäckerei war früher ein Lokal mit Bierausschank, doch ging auch hier der Schnapsverkauf in ½ Litergläsern besser. Ebenso befand sich in dem Kirsch‘schen Grundstück ein Bierausschank.

An der Straße nach Meinsdorf lag früher oberhalb des Schützteiches in dem etwas zurückliegenden Hause (zweimal abgebrannt) die „Rauhmühle“. Erst später ist ihr dieser Name zuteil geworden, weil der nächste Besitzer, namens Fritz Rauh, eine Tuch-Rauherei darin eingerichtet hatte.

Wo die Straße nach Meinsdorf rechts abbiegt, liegt die „Tannmühle“, ein nettes Restaurant mit Garten, schon zu Meinsdorf gehörend. Die „Tannmühle“ war früher eine Mahlmühle. Sie ist abgebrannt und nicht wieder errichtet worden.

Sehen wir nun die Meinsdorfer Straße wieder zurück bis zum „Roß“ und dann die Hohensteiner Straße nach Limbach zu. Nachdem wir Kirche und Schule hinter uns haben, lädt uns links, von hohen Kastanien überragt, das „Schützenhaus“ zur Rast ein, früher bekannt als Quingers Gasthaus. In den 90er Jahren verkauften Onkel und Tante Quinger, wie sie allgemein genannt wurden, ihr Restaurant.

Der nächste Besitzer, Hermann Weiß, gründete ein Kolonialwarengeschäft (kleine Stube links neben dem Eingang). Der jetzige Inhaber, der unterhaltsame Herr Ernst Steinbach, baute 1929 den Saal an. Das „Schützenhaus“ ist der Sitz der unteren Schützengesellschaft.

Am „Cafe Richter“ vorüber gelangen wir in wenigen Minuten nach Limbach zurück mit dem angenehmen Eindruck, eine an alten Erinnerungen reiche, besonders schöne, etwa einstündige Wanderung durch einen recht sympathischen Ort hinter uns zu haben.“

Originaltext aus 1933

Geschichtliches von Kreuzeiche - Bau der Burgstädter Straße

Geschichtliches von Kreuzeiche - Bau der Burgstädter Straße

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde es in der ausgedehnten Waldgegend von Kreuzeiche lebendiger. Der oben erwähnte lichte Fleck, der zur Flur Mittelfrohna gehörte, wurde besiedelt. 6 Häuser an der alten Burgstädter Straße entstanden in einem Jahr. Es war das Jahr 1852. Die Wirkerei blühte. Dahinten gab’s billiges Bauland. Obendrein an einer Straße, die allem Ermessen noch eine lebendige Zukunft hatte! Dass man einmal rechts „weggesetzt“ liegen sollte und diese Straße nicht als Landstraße ausgebaut würde, wer sollte sowas ahnen? Hätte es der älteste der fünf strammen Söhne des Johann Samuel Römer, der Johann Rinaldini, gewußt, er hätte die unter den Häusern befindliche Schenke mit Kegelschub nicht erst gekauft. Es war diese das Haus mit dem hohen Erker. Die vier anderen Söhne des Johann Samuel Römer, des „Wilden Mannes“, waren die vielen von uns noch gut bekannten, Louis, Schwerin, Moritz und Julius Römer, die alle in hohen Alter gestorben sind, während der älteste, der Vater unseres Tischlermeisters Max Römer, sehr früh , im Jahre 1866, vom Tote ereilt wurde. Ein Jahr darauf sein Vater.

Aber der Bau der neuen Straße erhielt eine Ausführung wie sie die kühnsten Denker und Luftschlösserbauer nicht für möglich gehalten hatten. Der staatliche Straßenbaumeister legte die neue Straße nicht um den Dreibirkenteich (bei Simons Grundstück, Bahnhofstraße, gelegen) herum, um den der alte Weg sich in einen großen Bogen schlängelte, er benutzte weiterhin nicht den Damm des Neuteiches, er scherte sich auch nichts um die Römerische Schenke mit ihren Nachbarhäusern, auch nichts um die Schenke „Zum Wind“ am Fuße des Elzingberges, die ihre Front nach dem alten Weg hatte. (der „Wind“ kehrt der heutigen Straße die Hinterseite zu, die seinerzeit aufs Feld sah), sondern er baute seine Straße zum Staunen aller Zeitgenossen, zu unser aller Freude und zum Segen für den heutigen Verkehr schnurgerade durch den Neuteich und den Elzingteich, während der Dreibirkenteich ganz verschwand.

Kurz entschlossen errichtete Römer im Jahr 1865 an der neuen Straße einen großen Gasthof mit gutsartigen Gehöft, ließ die Schenke an der nunmehr verlassenen Straße „sitzen“ und nahm seine Schankerlaubnis, zu der sich jetzt die Tanzberechtigung gesellte, mit herüber in seinen neuerrichteten Gasthof „Stadt Berlin“. Heute der Gasthof Kreuzeiche. Er diente in den letzten Jahrzenten des vorigen Jahrhunderts, von 1881 bis um die Jahrhundertwende dem Fabrikanten Hermann Brunner auch einmal vorrübergehend zu Fabrikationszwecken.

Bei Beginn des Straßenbaus, 1863, ließ bereits Johann David Lindner aus Limbach die Wirtschaftsgebäude des Gutes „Kreuzeiche“ erstehen, „nachdem er vorher das Grundstück gekauft und urbar gemacht hatte. Vorher war es Waldbestand, welcher bis über den Neuteich nach Limbach herein reichte“. So berichtet Johann August Geisler. Dieser Johann David Lindner war hier Nadelfabrikant, weshalb er heute noch unter den Namen „Nadellindner“ bekannt ist. Er ist derjenige, nach dem der Johannisplatz genannt worden ist, da er zur Erschließung desselben durch Erbauung der Häuser Nr. 1 (Leppert) und Nr. 2 (seinerzeit zweistöckig) wesentlich beigetragen hat.

Originaltext aus Limbacher Heimat-Studien

Eine Sammlung heimatlicher Aufsätze aus dem Limbach Tageblatt 1933

geschrieben von Paul Fritzsching

Michael Nestripke

Förderverein Esche Museum e.V.

Der alte Burgstädter Weg bei Dreibirkenteich und beim Neuteich.

Aquarell von Robert Winkler (1884 bis 1939)

Die Eisenbahn nach Limbach und Oberfrohna

Die Eisenbahn nach Limbach und Oberfrohna

1869

Chemnitz - Leipzig über Burgstädt und an Limbach vorbei

Viel Glück hatte Limbach mit seiner Eisenbahn nicht. Obwohl die Stadt Limbach doppelt so viele Einwohner hatte, die Industrie stärker ausgebildet war, dazu die Strecke über Burgstädt topographisch schwieriger und dadurch natürlich auch teurer war, wurde an Limbach vorbei gebaut und der Strecke über Burgstädt durch die Dresdner Regierung der Vorrang gegeben. Dass die Entscheidung zu Gunsten von Burgstädt fiel, war hauptsächlich der Fürsprache des Burgstädter Abgeordneten Hahn zu verdanken; die Limbacher Landtagsabgeordneten Ernst Esche und Moritz Jungnickel hatten vergeblich versucht, ihren Einfluss geltend zu machen. Wahrscheinlich hatte Limbach doch zu wenig auf Lobby-Arbeit gesetzt, die ja zu Zeiten der Helena Dorothea von Schönberg bestens funktioniert hatte. Für die Limbacher war diese Entscheidung eine totale Niederlage, die Eisenbahn fuhr an Limbach vorbei. Auch aufgrund dieser Entscheidung verlegte der Limbacher Unternehmer Theodor Esche 1870 die Strumpffirma Moritz Samuel Esche nach Chemnitz, er war auf gute Verkehrsanbindung angewiesen. Trotz verschiedener Versuche des Gemeinderates, ihn zum Bleiben zu bewegen, ließ er eine neue Firma in Chemnitz errichten. Für Limbach ein weiterer Misserfolg, schließlich verlor die Stadt damit 500 Arbeitsplätze.

1872

Limbach - Wittgensdorf

Am 8. April wurde die Sackbahn von Wittgensdorf oberer Bahnhof über Hartmannsdorf nach Limbach in Betrieb genommen. Somit konnte wenigstens die Hauptbahn Chemnitz - Leipzig erreicht werden. Limbach gab sich mit dieser Variante zufrieden, und die Bevölkerung feierte an diesem Tag ausgelassen und begeistert. Der Anschluss an die „große Welt“ war, wenn auch mit Umwegen, hergestellt. So ganz glücklich waren aber nicht alle der Anwesenden, und so wurde während des Festessens das Tafellied der „Säckelbahn“ gesungen.

Limbach versuchte, zwischen 1890 und 1895 weitere Verkehrsverbesserungen zu erreichen. So war eine elektrische Bahn nach Waldenburg geplant, die die Anliegergemeinden auch selbst finanzieren wollten. Die Strecke, die über Rußdorf, Falken, Langenchursdorf, Callenberg, Grumbach, Oberwinkel verlaufen sollte, wurde nie gebaut. Allerdings muss man dazu heute feststellen, dass die Dresdener Regierung angesichts verschiedener Petitionen - andere Streckenverläufe waren ebenfalls eingereicht worden - ablehnen musste. In der Dresdner Regierung soll man gesagt haben: „Die sollen sich erst einmal einig werden“.

1897

Limbach Wüstenbrand

Erfolg hatten die Limbacher mit der Anbindung nach Wüstenbrand. Die Strecke verlief von der westlichen Seite des Bahnhofs Limbach über Kändler, Röhrsdorf, Rabenstein, Grüna nach Wüstenbrand. In Rabenstein musste das Tal mit der Burg durch eine große - 23 m hohe und 150 m lange - Stahlbrücke, die auch heute noch existiert, überquert werden. Eine meisterhafte und ästhetisch schöne Ingenieurleistung. Damit war man direkt an die Kohlenbahn, die von Wüstenbrand nach Lugau - Oelsnitz führte, angebunden - ein wichtiger Anschluss in Anbetracht der Kohle fressenden Dampfmaschinen in der heimischen Textilindustrie. Die Strecke wurde am 1. Dezember 1897 eröffnet und am 30. November mit vielen Gästen eingeweiht. Allerdings muss es Schwierigkeiten mit dem Fotografen gegeben haben. Er hatte vor lauter Aufregung seine Apparate in Wüstenbrand stehen lassen. Schade, dadurch fehlen heute Bilder von der Einweihung.

Die Züge fuhren fünfmal am Tag, einige auch bis Hohenstein-Ernstthal. 1950 wurde die Strecke stillgelegt.

1899

Weitere Bemühungen für einen Anschluss nach Leipzig

Mehr als 40 Jahre mussten die vielen Transporte der Oberfrohnaer Industrie mit Pferdefuhrwerken quer durch die Stadt zum und vom Limbacher Bahnhof transportiert werden. In dieser Zeit waren viele Petitionen an die Dresdner Regierung gegangen, die wieder verschiedene Streckenführungen vorschlugen, teilweise auch an Oberfrohna vorbei. Besonders der Kaufmann Rittberger, der in der Karlstraße eine Fabrik besaß, machte sich für die Strecke nach Waldenburg stark, aber auch Oberfrohna, dass die Strecke bis nach Penig über Niederfrohna, Mühlau, Tauscha gebaut haben wollte. Auch da wäre ein Anschluss nach Leipzig möglich gewesen. 1908 wurde diese Strecke vom Landtag in Dresden empfohlen. Die Strecke war tatsächlich so geplant, dass eine Fortführung über Oberfrohna nach Penig möglich gewesen wäre. Besonders der Oberfrohnaer Bürgermeister Willy Böhme war hierbei aktiv und ließ die Planungen nicht ruhen. Er hatte auch das Gelände für den Bahnbau aufkaufen und der Eisenbahnverwaltung kostenlos zur Verfügung stellen müssen.

Endlich wurde die Strecke von Limbach nach Oberfrohna am 30. Juni 1913 mit dem ersten Zug, der 10:45 Uhr mit zwei geschmückten Lokomotiven einfuhr, eingeweiht. Der Viadukt über das Limbachtal war bereits 1912 in Stampfbetonbauweise fertig gestellt worden. An diesem 13. regnete es in Strömen, aber die Bevölkerung war auf den Beinen und freute sich, dass Oberfrohna endlich den Anschluss erhalten hatte. Im Hotel Rautenkranz wurde die Festveranstaltung abgehalten.

Aber auch hier war man natürlich nicht ganz zufrieden, denn die Strecke endete ja erst einmal in Oberfrohna, und man hatte wieder eine „Säckelbahn“. So war der Sieg eben doch nur ein halber Erfolg.

Der Erste Weltkrieg änderte alle Pläne. Es war kein Geld mehr vorhanden, und der aufkommende Kraftwagenverkehr machte die Weiterführung nach Penig überflüssig. Und so blieb die Strecke eine Stumpfbahn, mit allen Nachteilen.

Mit der Wende, als die Textilfabrikation wegbrach, war das Schicksal der Bahn eigentlich schon besiegelt. So wurde erst der Güterverkehr eingestellt. Die Personenzüge, am Schluss mit Dieseltriebwagen betrieben, wurden nicht mehr so stark frequentiert, der Fahrplan wurde ausgedünnt. Die Bahnanlagen wurden nicht mehr gepflegt und damit die Attraktivität der Bahn noch weiter reduziert.

1999

Einstellung des Betriebes

Zum Fahrplanwechsel wurde Oberfrohna abgehängt, der Schienenverkehr in Limbach zum 31. Mai 2000 nach 130 Jahren eingestellt. Die Strecke wurde nicht entwidmet; allerdings sind die Gleise durch den Bau der A72 nach Leipzig unterbrochen. So ist die Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna nun die einzige größere Stadt im Landkreis, die nicht an die Schiene angebunden ist.

Wolfgang Ziemert (t)

Quelle: Dr. Hermann Schnurrbusch: „Streiflichter aus der Heimatgeschichte“ in der Reihe „Unsere Heimatgeschichte“

Der Abdruck erfolgte anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Eisenbahnstrecke Limbach-Wittgensdorf“ mit freundlicher Genehmigung des Fördervereins Esche-Museum. Auf dessen Website finden sich diese und weitere Berichte zur Industrie- und Heimatgeschichte. Eine sehenswerte Ausstellung mit den Schätzen des Verfassers kann im Esche-Museum besichtigt werden.

Kaum wiederzuerkennen: Das Viadukt an der Kellerwiese mit Dampflokbetrieb. Dort, wo damals der Fotograf stand, befindet sich heute das LIMBOmar beziehungsweise dessen Parkplatz. Die heutige Peniger Straße hat den Anschein eines Feldwegs und die Fabrik mit rauchendem Schornstein im Hintergrund ist heute einem Einkaufsmarkt gewichen. (Repro: Stadtarchiv)

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 1. September 2022 -

Zum 340. Geburtstag von Johann Esche, dem Pionier der sächsischen Wirkerei

Das genaue Datum seines Geburtstages ist in keinem Dokument festgehalten. Im 17. Jh. war es den Familien wichtiger, den Tag der Taufe zu beurkunden. Für Johann Esche war das der 03.05.1682. Die Aufnahme eines Neugeborenen in die christliche Gemeinschaft erfolgte damals innerhalb der ersten drei Tage nach der Geburt. Demnach dürfen wir den 1. oder 2. Mai als Geburtstag annehmen und also zu recht jetzt vom 340. Geburtstag Johann Esches sprechen.

Bereits 1703, mit 21 Jahren, ist Johann Esche als erster Strumpfwirker in Limbach nachgewiesen. Sein Wirken und der Nachbau eines seidengängigen Wirkstuhls haben sich jedoch anders zugetragen als es die vielzitierte Legende schildert. Wobei die wahre Geschichte nicht weniger spannend ist. [1]

Schon früh erwarb der Sohn eines Schwarzfärbers in der Färberei seines Vaters Kenntnisse zu textilen Techniken und Erzeugnissen. Zwischen 1701 und 1703 ist außerdem seine Tätigkeit als „Formenstecher“ (Herstellung von Textildruck-Werkzeugen) dokumentiert, bis er dann ab 1703 in den Kirchenbüchern als Strumpfwirker benannt wird.

Er hatte demnach gründliche Kenntnisse über einen Handkulierstuhl, hat offenbar auch an einem solchen wollene Strümpfe gewirkt, als er in Dresden den wohl einzigen damals in Sachsen vorhandenen seidengängigen Wirkstuhl bei einem aus Frankreich stammenden Hersteller von seidenen Strümpfen gesehen hat. Tatsächlich hat er einen solchen Stuhl nachgebaut. Dazu bedurfte es vieler Jahre intensiver Arbeit. Es ging ja nicht nur um den Nachbau eines Wirkstuhls schlechthin, schon das ist kompliziert genug bei einem Gerät, das aus über 2500 ineinander greifenden Teilen besteht. Bei dem Werk, das Johann Esche sich vorgenommen und erfolgreich beendet hat, ging es um einen Wirkstuhl, dessen hohe Teilungsfeinheit, d.h. der Abstand von Nadeln und Platinen zueinander, die Verarbeitung von Fäden in der Feinheit eines Haares ermöglicht.

Bis 1730 wird Johann Esche in den Kirchenbüchern als Strumpfwirker bezeichnet, ebenso wie die außer ihm in Limbach ansässigen Wirker. Um 1727/1731 finden wir die bei ihm zugefügte Berufsbezeichnung Stuhlmacher. Demnach ist ihm der Nachbau eines seidengängigen Wirkstuhls um diese Zeit gelungen, denn ab 1732 wird er in den Kirchenbüchern auch als Seidenwirker bezeichnet. Die Zahl der in Limbach tätigen Wirker betrug damals nur sieben, stieg aber nach 1732 dank der zielgerichteten Förderung des Rittergutsbesitzers Antonius III. rasch an.

Der frühe Versuch einer Innungsgründung (1737/1739) scheiterte zwar, die Zusammenarbeit der Wirker, Verbesserungen des Wirkstuhls sowie die Erschließung von Handelswegen fand unter der „Direction“ des Johann Esche statt. Er legte als erster Strumpfwirker, Wirkstuhlbauer, Handelsmann im Strumpfvertrieb und Fabrikant (Hersteller in Meisterbetriebs-Größe) den Grundstein für das Limbacher Wirkereigewerbe und war Stammvater einer engagierten und darum erfolgreichen Wirker- und Kaufmannsdynastie.

Irmgard Eberth, Förderverein Esche-Museum e.V.

[1] Die hier dargelegten Fakten folgen den Ausarbeitungen von Dietrich Esche, Jürgen Lohr + u.a. , Die Esche-Wirker publiziert in www.förderverein-esche-museum.de

Foto: D. Träupmann

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 12. Mai 2022 -

Das Kriegsende in Bräunsdorf

Nachdem das 1000-jährige Reich bereits nach zwölf Jahren seinem Ende entgegen ging, wurde auch Bräunsdorf in diese Schlussphase mit einbezogen. Im Großen und Ganzen blieb der Ort von kriegerischen Handlungen verschont. Allerdings wurden auch alle wehrfähigen Männer eingezogen, von denen 116 nicht wieder kommen konnten und in der Fremde ihr Grab finden mussten. Für diese gefallenen Bräunsdorfer haben wir auf dem Friedhof einen Gedenkstein neben den Gedenksteinen der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges errichten lassen. Nach dem der Zweiten Weltkrieg ausbrach, kamen auch Kriegsgefangene nach Bräunsdorf und mussten hier arbeiten. In der Regel wurden die Gefangenen im Ort fair behandelt, so dass z.B. französische Kriegsgefangene auch nach dem Krieg noch Kontakte zu Bräunsdorfern unterhielten. Ich habe mich in meiner Amtszeit mit mehreren Bürgern über die Ereignisse zum Kriegsende in Bräunsdorf ausgetauscht und kann hier einige Geschehnisse wiedergeben. Interessant war die Tatsache, dass die Amerikaner über keine exakten Landkarten verfügten, denn unser Bräunsdorf war da gar nicht aufgeführt. So kam es, dass die Amerikaner von Waldenburg und über Wolkenburg-Kaufungen nach Limbach vordrangen und Bräunsdorf in der Mitte verfehlten. Aber sie kamen dann doch noch in unseren Ort und die Kinder staunten, als sie erstmalig farbige Soldaten erblickten und sogar Schokolade bekamen. So freundlich waren einige Tiefflieger nicht, welche auch über unseren Ort flogen und auf alles schossen, was sich bewegte. Man fragt sich, was sich wohl in den Köpfen der Piloten abspielte, welche auf wehrlose Zivilisten und Kinder zielten. Bräunsdorf gehörte dann bis zum Sommer zur Kommandantur in Waldenburg. In Limbach gab es auch eine Kommandantur und die Soldaten kamen ebenfalls nach Bräunsdorf und wollten Frischewaren von den Landwirten. Allerdings hatten die Amerikaner festgelegt, dass die Soldaten nur in dem jeweiligen Kommandantur-Bereich Waren eintreiben konnten, so dass sie in Bräunsdorf leer ausgingen. Ein Glücksumstand war auch, dass die Geschützstellung im Gemeinedewald keine geeignete Munition hatte und demzufolge keinen Schuss abgeben konnte, denn dann hätten die Amerikaner kräftig gegengehalten und unser Oberdorf sicherlich in Schutt und Asche gelegt. Insgesamt waren unsere Bürger froh, dass nun der furchtbare Krieg zu Ende war und man seinem schwierigen Tagewerk nachgehen konnte.

Hartmut Reinsberg, Ortsvorsteher a.D.

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 14. April 2022 -

Georg Baumgarten der fliegende Oberförster

Am 21. Januar hätte Georg Baumgarten seinen 185. Geburtstag gefeiert. Auf Anregung des Stadtarchivs hat die „Stadtspiegel“-Redaktion den ausgesprochenen Luftschiff-Kenner Hartmut Reinsberg um einen Artikel zu diesem außergewöhnlichen Menschen gebeten. Vielen Dank dafür.

Georg Baumgarten der fliegende Oberförster

Die meisten Bürger gehen ja davon aus, dass die Luftschifffahrt vom bekannten Graf Zeppelin begründet wurde. Allerdings hatte der am 21. Januar 1837 in Johanngeorgenstadt geborene Georg Baumgarten bereits ab 1873 mehrere Luftschiffmodelle gebaut welche eine Flughöhe von zwei Meter erreichten. Er experimentierte weiter und bis 1882 erfolgten insgesamt zwölf Patentanmeldungen über das lenkbare Flügelluftschiff. 1879 erfolgte der Aufstieg des ersten bemannten Luftschiffes mit dem Beweis des Antriebes und der Lenkbarkeit. Er hatte damals mehrere Unterstützer aus der Region, welche Baumgarten umfangreich finanziell unterstützten. Baumgarten bekam damals Probleme mit seiner vorgesetzten Forstbehörde und musste seinen Wohnsitz im Forsthaus Pleißa verlassen und verzog in eine neue Dienstwohnung nach Grüna. Da er aber von seiner Forschung am Bau von Luftschiffen nicht abließ wurde er seines Amtes als Oberförster enthoben und musste seine Dienstwohnung verlassen. Er zog nun mit seiner Familie mit acht Kindern nach Siegmar und arbeitet weiter an seinen Luftschiffprojekten, welche technisch auch mit Unterstützung vom vermögenden Leipziger Buchhändler Dr. Friedrich Herrmann Wölfert weiterentwickelt wurden. Es erfolgten weitere erfolgreiche Luftschiffaufstiege. 1882 erfolgte ein Luftschiffaufstieg in Berlin vor Mitgliedern des Kriegsministeriums und des Generalstabes, wo auch Graf Ferdinand von Zeppelin unter den Zuschauern gewesen sein soll. Leider verdrängte Dr. Wölfert immer mehr Baumgarten an der weiteren Vermarktung des von Baumgarten patentrechtlich geschützten lenkbaren Luftschiffprojektes und es kam es kam zwischen den beiden zum Zerwürfnis.1883 erkrankte Baumgarten und kam nach mehreren Krankenhausaufenthalten in die Landes-Irrenanstalt nach Colditz, wo er im Alter von nur 47 Jahren am 23. Juni 1884 an Tuberkulose verstarb. In Pleißa hat der frühere Ortsvorsteher Michael Nessmann am ehemaligen Wohnhaus von Baumgarten eine Gedenkstelle mit Bank einrichten lassen und die frühere Gemeinde Grüna hat eine Straße nach dem berühmten Sohn benannt. Nach der Wende wurde im Folklorehof Grüna eine Ausstellung über das Wirken von Baumgarten eingerichtet, welche dann nach einer überarbeiteten Konzeption vom Heimatverein Grüna 2019 in das Erdgeschoß des ehemaligen Rathauses von Grüna überführt wurde.

Hartmut Reinsberg

(Foto: Wikipedia)

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 3. Februar 2022 -

Das Försterhäuschen

Das Försterhäuschen

Dank des Unternehmungsgeistes von Johann Esche (*1682, †1752), seiner Familie und seiner Gutsherrn Antonius II. (1674-1702) und Antonius III. von Schönberg (1703-1745) florierte in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Wirkerei in Limbach. Die Einwohnerzahl nahm deutlich zu, Limbach wurde zum ersten Strumpfwirkerort in Sachsen. Mit der steigenden Einwohnerzahl wuchs der Mangel an Wohnungen. Deshalb ließ George Anton von Schönberg (1746-1755) Teile von Feldern zweier zum Rittergut zugekauften Bauerngüter (Anke und Baldauf) zur Besiedlung freigeben. Diese Vorhaben für die erste planmäßig angelegte Strumpfwirkersiedlung Sachsens erforderten große Mengen an Baumaterial – Steine, Kalk, Sand, Bauholz, gebrannte und ungebrannte Ziegel – und führten dazu, dass die Gutsherrschaft schon 1747 eine Ziegelei anlegen ließ. Der Grundherr starb 1755 und seine Witwe Helena Dorothea von Schönberg führte das Vorhaben weiter. Mit der Bebauung des Helenenberges war schon 1750 begonnen worden, mit der des Dorotheenberges erst später. Dazu wurden Parzellen vom Grundbesitz des Rittergutes in Erbpacht vergeben. Der Helenenberg wurde in 68 Baustellen zu 1.384 m² (½ Scheffel Dresdner Maß) vergeben, die unteren 34 waren bereits 1785 bebaut, die obere Hälfte später. Auf dem Dorotheenberg wurden 18 Baustellen von je 1 Scheffel Landes (2.767 m²) vermessen und bis um 1790 bebaut. Diese beiden neuen Ortsteile – abgelegen vom eigentlichen Dorf Limbach – wurden noch über Jahrzehnte als besondere Dörfer benannt.

Der Rittergutsverwalter Ludwig Dietrich Frantz schrieb an seinen Gutsherrn George Anton von Schönberg am 26. September 1747, der Ziegelofen sei ausgegraben und am 12. Oktober 1747, die Ziegelscheune sei bald fertig. „Ziegelscheune“ meint die ganze Ziegeleianlage einschließlich Wohnhaus des Ziegelmeisters – das spätere „Försterhäus-chen“. Der Ziegelofen glich einem kurzen Bergstollen. Er wurde „ausgegraben“ und war 10½ Ellen (6,30 m) lang, 3½ Ellen (2 m) hoch und 3 Ellen 1,80 m) weit, die Elle zu 0,60 m gerechnet. Eine umfangreiche, tiefe Lehmgrube reicht von Häusel bis an den Schützenhausweg (etwa Pestalozzistraße) und bis an die Peniger Straße. Der spätere Eigentümer der Grube, Baumeister Sussig, hat sie um 1900 zugeschüttet. Diese Ziegelei war 100 Jahre in Betrieb, 1747 bis 1847, danach machten große Ziegeleien mit leistungsfähigeren Ringöfen (z.B. Ziegelei Siegel) die kleinen Anlagen überflüssig und die „Ziegelscheune“ diente dem Rittergutsförster Schulze, dann dem Förster Micklisch als Wohnung. Aus dieser Zeit stammt die Bezeichnung „Försterhäusel“. Später diente das Haus noch als Wohnung für Rittergutsbedienstete, nach 1883 waren die Besitzer der Baumeister Ludewig-Sussig und später der Klempnermeister Weber, Querstraße 6. 1834 hatte die Limbacher Schützengesellschaft in der Nähe ein Schießhaus erworben. Nachdem die Ziegelei ihren Betrieb eingestellt hatte, diente der Ziegelofen als Keller und erregte noch bei der Neubebauung des Grundstücks mit einem Einfamilienhaus Verwunderung als rätselhafte, überdimensionale Katakombe. Der Ursprung war wohl vergessen.

Rudolf Weber berichtet in seiner Chronik von Limbach-Oberfrohna am 21. Juni 1968:

„Das Försterhäuschen zuletzt im Besitz von Frau Weber, Querstraße 6 (Porzellan-Weber), wird wegen Baufälligkeit abgebrochen. Es ging aus dem Besitz von Frau Weber durch Vererbung an einen Herrn Thomas, wohnhaft in Döbeln, über.“

Die kleine Verbindungsstraße zwischen der Peniger und der Pestalozzistraße heißt heute noch „Am Försterhäuschen“ und erinnert daran, dass dort vor über 150 Jahren der Rittergutsförster wohnte im früheren Haus des Ziegelmeisters der Rittergutsziegelei von 1747.

Dr. Hermann Schnurrbusch

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 6. Januar 2022 -

Die Königliche Sächsischen Meilensteine in Limbach-Oberfrohna

Ab 1859 bis 1866 begann man im Königreich Sachsen Meilensteine aufzustellen. Eigentümer der Meilensteine sind in Sachsen die jeweiligen Straßenbaulastträger der Wege und Straßen, an denen diese Steine stehen.

Nach 1840 erfolgte die Umstellung in Sachsen auf eine neue Länge der Meile, nämlich von 7,5 km. 1858 begannen auf Anordnung des sächsischen Finanzministeriums die Neuvermessung der Straßen und das Aufstellen neuer Entfernungssteine. Meilensteine und Halbmeilensteine wurden im Verlauf der Straße im dadurch gekennzeichneten Abstand aufgestellt. Beim Abzweig einer Nebenstraße, auf der eine Postroute verlief, von einer Hauptstraße wurde ein Abzweigstein aufgestellt.

Charakteristisch sind die je nach Art unterschiedliche Eisengusskronen an diesen Meilensteinen. 1875 führte man das metrische System im Deutschen Reich ein. Damit waren die Meilensteine Geschichte. Mit der Umstellung auf das metrische System, wurden die Meilensteine oft umgestaltet. In Sachsen stehen die Königlich-sächsischen Meilensteine als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz, was auch originalgetreue Nachbildungen und Reststücke dieser Technischen Denkmale einschließt.

Michael Nestripke

Förderverein Esche Museum

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 30. September 2021 -

Stolze Geschichte der Arbeiterschaft

Von den Anfängen unserer 150 jährigen sozialdemokratischen Vereinsarbeit im Limbacher Land

Bild 1

Frühe Bestrebungen

Mit ihrer Wirtschaftsförderung schuf Helena Dorothea von Schönberg (1729 - 1799) entscheidende Vorraussetzungen für die Entwicklung unserer Stadt hin zu einem bedeutenden Standort der frühen Textilindustrie. Kaum 30 Jahre später wurden aus der Handwerkerschaft bereits erste arbeitsrechtliche Forderungen laut: ,,Am Abend des 18. September (1830), einem Samstag, erhielt Gerichtsdirektor Christian Friedrich Schink durch den Gerichtsschöppen Künzel die Nachricht, dass im hiesigen Gasthof unruhige Bewegungen entstanden seien, die den herkömmlichen herrschaftlichen Stuhlzins zum Gegenstand hätten. Der größte teil der anwesenden Strumpfwirker bestehe auf einer gänlichen Abschaffung des Stuhlzinses", Aufhebung zu leistender Frontage und Abgaben für die Spinnerei. 2) Ein Gesuch Limbacher Strumpfwirker auf Erlass des Stuhlzinses wurde vom Sächsischen König bereits zwei Jahre zuvor abgelehnt. Fabrikdörfer rund um Chemnitz seien ,,beinahe durch und durch republicanisiert."3)

Als frühe Demokratiebewegung organisierten sich Vaterlandsvereine. Im Jahr 1848 zählte bereits allein deren Limbacher Ortsgruppen 250 Mitglieder.4)

Recht haben und Recht bekommen - das allgemeine, gleiche und direkte Männerwahlrecht

Nach der Wahl zum 1. Deutschen Reichstag im Jahr 1871 berichtete der Volksstaat aus Leipzig von ,,Wahlumtrieben" in Limbach, die den sozialdemokratischen Kandidaten Spier klar benachteiligten:

Bild 2

Limbach, 20. März, Einige W a h l u m t r i e b e nachträglich: In Mittelfrohna hat der Rittergutsbesitzer v. Wiluki jun. im Wahllokal, am Wahltisch, seinen Arbeitern gedruckte Stimmzettel für Dr. Biedermann gegeben. Namhaft zu machen ist hierfür Gottlob Heitmann, Pastor. Dabei hat besagter Wiluki jedem ein T r ö p f c h e n B i e r verabreicht. In Oberfrohna und Kändler sind nicht, wie bei der ersten Wahl, unbeschriebene Zettel ausgereicht worden, sondern blos gedruckte für Dr. Biedermann, in Kändler sogar durch den Gemeindediener. In Wüstenbrand hat man nach der Mittagsstunde, nachdem es den Anschein hatte, daß viele Stimmen für Spier eingingen, die Wähler des Herrn Biedermann durch die Polizei holen lassen!

(Der Volksstaat, Leipzig v. 19.04.1871)

Die Sozialdemokratische Bewegung im Limbacher Land

Am 24. Mai 1863 gründete sich in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV), direkt von hier aus wurde der Grundstock zu einer Sozialdemokratischen Bewegung in Limbach gelegt.5) So kann davon ausgegangen werden, dass bereits 1863/64 hier vor Ort ein ADAV-Ortsverein bestand. Im Jahr 1869 berichtete das Limbacher Tageblatt über hiesige, gut besuchte Arbeiterversammlungen in nahezu 14 tägigen Rhythmus.

Als August Bebel mit seinem Arbeiter Commité an Einfluss gewann, zeichnete sich ein genereller Richtungsstreit zwischen dem ADAV und der in Eisenach neu gegründeten sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) ab. Letzlich überzeugte der ,,Arbeiterkaiser" August Bebel die Limbacher Arbeiterschaft und im hiesigen Wochenblatt war die Ankündigung einer öffentlichen Versammlung zu lesen, Tagesordnung: ,,Die Organisation, Grundsätze und Bestrebungen der Deutschen Arbeiterpartei." Horst Strohbach datierte die Gründung des Limbacher Ortsvereins der SDAP auf den 9. September 1871, vor nunmehr 150 Jahren.

Das große Arbeiterfest - Man verstand zu feiern

Bereits im zweiten Jahr seines Bestehens richtete der Ortsverein zur Sächsischen Landtagswahl 1873 ein großes Arbeiterfest aus. ,,Es wurden Parteigenossen, sowie alle Arbeiter von Nah und Fern zu recht zahlreicher Betheiligung eingeladen."

Bild 3

Limbach. Am 29. Juni hielten wir hier ein allgemeines Arbeiterfest ab, welches, vom herrlichen Wetter begünstigt, so manchem Widersacher bewiesen hat, daß der Arbeiter es versteht, sich auf derartigen Festen zu bewegen. Schon vom frühen Morgen an fanden sich schaarenweise die fremden Gäste ein. Der Mittag brachte uns gegen 400 Chemnitzer Parteigenossen, an welche sich die Rabensteiner angeschlossen hatten. In Burgstädt hatten sich anderen benachbarten Orte angeschlossen; den tiefsten Eindruck aber machte es, als der lange Zug Hohenstein- Ernstthaler, an dem sich Lunzenauer und andere Orte angeschlossen hatten, sich dem Festplatze näherte. Dieser Zug mag manchen der Ausbeuter, welche zugegen waren, mit Wuth erfüllt haben. Die Festrede Vahlteich´s hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Im Uebrigen verlief das Fest , trotz des großen Andranges, in schönster Harmonie. Dieses Fest hat für die nächsten Reichstagswahlen tüchtig vorgearbeitet, und wenn Muth und Ausdauer nicht verschwinden, dann wird der 15. Wahlkreis einen glänzenden Wahlsieg zu verzeichnen haben.

Mit sozialdemokratischem Gruß:

H. Kühn, Vorsitzender des Festcomité´s

(H. Kühn, Der Volksstaat, Leipzig v. 11.07.1873)

Sozialdemokratischer Blick auf die Vorbereitungen zur Stadtrechtsverleihung Limbachs

Sich nicht abfinden wollend mit derart gravierender sozialer Ungerechtigkeit, schrieb H...n. einen gepfefferten Artikel für den Leipziger Sozialdemokrat:

Bild 4

L i m b a ch, im November. Die Spitzen der hiesigen Gemeinde sind in freudiger Erregung, denn – Limbach wird zu Neujahr mit „allerhöchster“ Genehmigung S t a d t. Daher gab´s seit einigen Wochen nichts als bengalisches Feuer mit Lamentation – pardon I l l u m i n a t i o n. Uns kann´s Nichts schaden, wir gewinnen nur; unsere Gegner liefern uns dadurch nothgedrungen Waffen in die Hände, die wir gehörig ausnützen werden. Hat da der Gemeinderat beschlossen, dem Gemeindevorstand Jungnickel (der nicht Jura studiert, folglich nicht Bürgermeister werden kann) lebenslänglich die Hälfte seines bisherigen Gehalts, nämlich 1500 Mark jährlich, zu bewilligen, wenn – man höre! – wenn er in Limbach bleibt. Welche theure Reliquie, welch theures Andenken einer früheren Dorfgemeinde! Wenn ein Arbeiter 18 Jahre oder noch länger bei einem Fabrikpascha gedient hat, so bekommt er nicht nur keinen Ruhegehalt, sondern man schränkt ihn – nicht ein, sondern a u s. Ein solcher Beschluß, wie obiger, weckt das Rechtsgefühl vieler Indifferenten, denn hier handelt sich´s um´s liebe Geld, und in Geldsachen hört bei sonst gemüthlichen Leuten die Gemüthlichkeit auf H . . n.

(Sozialdemokrat, Leipzig v. 07.12.1882)

Hätten Sie's gewusst?

Soweit ein kleiner Eindruck, aus der ersten Dekade unserer wechselvollen Ortsvereinsgeschichte.

Mehr dazu und wie es weiterging, findet sich in unserer Jubiläums-Chronik unter www.losozis.de/Geschichte

Iris Raether-Lordiek

Quellen:

1) Foto Privatbesitz

2) Michael Hammer, Volksbewegung und Obrigkeiten. Revolution in Sachsen 1830/31, Weimar u. a. 1997, S. 184

3) Hauptstaatsarchiv Dresden 10736: Ministerium des Innern Nr. 11033, Bl. 147

4) Vaterlandsblätter Beilage zu Nr. 167, 30. 9. 1848, S. 2ff

5) Ernst Heilmann, Geschichte der Arbeiterbewegung in Chemnitz und dem Erzgebirge, Chemnitz 1912, S. 24

- veröffentlicht im Stadtspiegel am 24. Juni 2021 -

Etwas mehr zur früheren Wasser- und Wasserkraftnutzung am Standort des neuen Verkehrs- und Kreativgartens Oberfrohna

Herr Dr. Schnurrbusch erläuterte bereits im Stadtspiegel viel zur Geschichte des Spielplatzes. Das kann durch einige weitere Angaben mit Blick auf die heute selbst langjährigen Oberfrohnaern nicht mehr dort vorstellbare Wassererkraftnutzung ergänzt werden.